Lessico

Il

gallo di Ermanubi

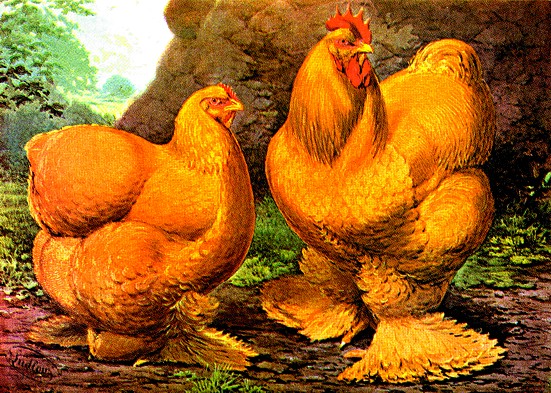

il primo pollo color zafferano

Brabanter o Brabantea fulva testa nera

Il gallo, con la sua testa nera,

avrebbe fatto arricciare il naso a Ermanubi.

In greco

per designare il tuorlo dell'uovo - che è indubbiamente giallo, anche se con

tonalità che variano fisiologicamente dal giallo-verde al croceo - si usa l'aggettivo ὠχρός (pallido, giallastro, come quando un soggetto è anemico), sostantivizzato nel neutro ὠχρόν: τὸ ὠχρόν

τοῦ ᾠοῦ - il giallo dell'uovo, Aristotele![]() Historia animalium 560a 21:

Historia animalium 560a 21:

"Il giallo e il bianco dell’uovo hanno natura opposta non solo per il colore ma anche per le loro proprietà. Il giallo infatti viene coagulato dal freddo, mentre il bianco non si coagula, anzi tende piuttosto a liquefarsi; sotto l’azione del fuoco il bianco coagula, il giallo no, anzi rimane molle a meno che non venga interamente bruciato, e viene condensato e disseccato più dalla bollitura che dal fuoco vivo."

L'aggettivo

greco χλωρός in prima istanza significa

verde-giallo o verde-pallido, verdeggiante, verde, e la clorofilla è appunto

verde. Solo in seconda istanza significa giallo, e nelle vesti di sostantivo

neutro indica il giallo dell'uovo: ᾠοῦ τὸ

χλωρόν - il giallo

dell'uovo, come era

solito esprimersi il medico Zopiro citato da Oribasio![]() .

Il vocabolo greco fu usato nel 1810 da Sir Humphry Davy (Penzance 1778 -

Ginevra 1829) per battezzare un elemento gassoso a tutti noto – il cloro –

che è giallo-verde.

.

Il vocabolo greco fu usato nel 1810 da Sir Humphry Davy (Penzance 1778 -

Ginevra 1829) per battezzare un elemento gassoso a tutti noto – il cloro –

che è giallo-verde.

L'aggettivo

ὠχρός ha dato origine all'italiano ocra, termine generico usato per indicare

due minerali di ferro nella forma terrosa, l'ematite![]() e la limonite

e la limonite![]() ,

rispettivamente di colore rosso (ocra rossa) e di colore giallo (ocra gialla).

Finemente macinata, l'ocra viene utilizzata come pigmento per colori e

vernici. Mischiata con sostanze grasse, fu usata in età preistorica - e lo è

tutt'oggi presso tribù primitive - per tingersi il corpo e il volto.

,

rispettivamente di colore rosso (ocra rossa) e di colore giallo (ocra gialla).

Finemente macinata, l'ocra viene utilizzata come pigmento per colori e

vernici. Mischiata con sostanze grasse, fu usata in età preistorica - e lo è

tutt'oggi presso tribù primitive - per tingersi il corpo e il volto.

In greco

esiste un aggettivo per indicare in prima istanza il colore biondo o fulvo. Si

tratta di ξανθός, che viene per lo più impiegato per i capelli, talora per la criniera

dei cavalli e per il miele, molto raramente per la criniera fulva del leone,

che solo dal poeta Oppiano di Apamea![]() fu etichettato come ξανθοκόμης, cioè dalla chioma bionda o, se vogliamo, dalla

fulva criniera.

fu etichettato come ξανθοκόμης, cioè dalla chioma bionda o, se vogliamo, dalla

fulva criniera.

Però

grazie al Professor Antonio Garzya![]() è stato possibile appurare che il

geoponico Florentino

è stato possibile appurare che il

geoponico Florentino![]() (prima

metà del III sec. dC) si servì di ξανθός anche nel caso della livrea del pollo, e

precisamente - come vedremo tra poco - quando fornì le caratteristiche

fenotipiche delle galline più feconde: "generalmente

lo sono quelle di colore fulvo". Una caratteristica cromatica espressa da Florentino con αἱ

ξανθίζουσαι, nominativo femminile plurale del participio presente del verbo ξανθίζω, derivato ovviamente da ξανθός.

(prima

metà del III sec. dC) si servì di ξανθός anche nel caso della livrea del pollo, e

precisamente - come vedremo tra poco - quando fornì le caratteristiche

fenotipiche delle galline più feconde: "generalmente

lo sono quelle di colore fulvo". Una caratteristica cromatica espressa da Florentino con αἱ

ξανθίζουσαι, nominativo femminile plurale del participio presente del verbo ξανθίζω, derivato ovviamente da ξανθός.

Questo

aggettivo, che incontriamo nel termine xantofilla (il carotenoide![]() giallo presente nelle foglie, ma che fino all'autunno resta celato dalla verde

clorofilla), come tanti altri suoi colleghi di cromatologia antica possiede in

seconda istanza molteplici significati, spesso discordanti: giallo-verde,

verdastro, verde pallido, fino a significare biancastro, come dimostra

Teofrasto

giallo presente nelle foglie, ma che fino all'autunno resta celato dalla verde

clorofilla), come tanti altri suoi colleghi di cromatologia antica possiede in

seconda istanza molteplici significati, spesso discordanti: giallo-verde,

verdastro, verde pallido, fino a significare biancastro, come dimostra

Teofrasto![]() nel suo trattato sulle pietre.

nel suo trattato sulle pietre.

Xanthium

italicum – Lappolone – Compositae

Elio Corti - 1972

Dioscoride![]() (IV,133) consigliava l'uso dello ξάνθιον per tingere di biondo i capelli: si tratta del

lappolone – Xanthium italicum – i cui semi, conformati a oliva,

prima di seccare sono biondicci e già armati di uncini, noti agli amanti di

passeggiate ecologiche, perché, essendo il lappolone una pianta zoofila, si

appiccicano tenecemente ai vestiti e al pelo del cane che ci accompagna,

assicurando così la disseminazione a distanza quando ripuliremo sia lui che

gli abiti.

(IV,133) consigliava l'uso dello ξάνθιον per tingere di biondo i capelli: si tratta del

lappolone – Xanthium italicum – i cui semi, conformati a oliva,

prima di seccare sono biondicci e già armati di uncini, noti agli amanti di

passeggiate ecologiche, perché, essendo il lappolone una pianta zoofila, si

appiccicano tenecemente ai vestiti e al pelo del cane che ci accompagna,

assicurando così la disseminazione a distanza quando ripuliremo sia lui che

gli abiti.

da Pierandrea Mattioli![]()

Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De Materia Medica

Venetiis, apud Valgrisium,

1554

Nel pollo

il gene dominante responsabile del biondo champagne![]() ,

un colore che richiama quello del lappolone, entra nella formula del piumaggio

fulvo, ma solo in dose singola, in quanto i soggetti omozigoti risultano poco

vitali. Per cui, anche se l'azione del gene Cb (champagne blond

- trovato per esempio nella Minorca fulva) sembra necessaria per diluire la

feomelanina in modo uniforme, è assai verosimile che non fosse presente nei

polli fulvi dell'antichità, salvo lo fosse per caso o di straforo, in quanto

i soggetti omozigoti a un certo punto soccombevano. E a quei tempi non era

ancora certo giunto il momento di giocherellare come oggi con eterozigosi e

omozigosi: gli antichi dovevano produrre polli da combattimento e da tavola,

oppure ottime ovaiole, e basta.

,

un colore che richiama quello del lappolone, entra nella formula del piumaggio

fulvo, ma solo in dose singola, in quanto i soggetti omozigoti risultano poco

vitali. Per cui, anche se l'azione del gene Cb (champagne blond

- trovato per esempio nella Minorca fulva) sembra necessaria per diluire la

feomelanina in modo uniforme, è assai verosimile che non fosse presente nei

polli fulvi dell'antichità, salvo lo fosse per caso o di straforo, in quanto

i soggetti omozigoti a un certo punto soccombevano. E a quei tempi non era

ancora certo giunto il momento di giocherellare come oggi con eterozigosi e

omozigosi: gli antichi dovevano produrre polli da combattimento e da tavola,

oppure ottime ovaiole, e basta.

Ξάνθος, che per puri motivi di accento sembrerebbe non aver nulla a che fare

con ξανθός, credo invece abbia molto da condividere con questo aggettivo. Ξάνθος è il nome di diversi fiumi così chiamati

nell'antichità, il più famoso dei quali fu lo Scamandro, detto anche Xanto,

che col Simoenta - nati ambedue dal Monte Ida oggi Kazdag - lambiva Troia. E

potremmo fare un'illazione: magari uno Ξάνθος aveva spesso le acque gialle, come il cinese Fiume

Giallo (Hwang Ho) che trasporta enormi quantità di detriti, tra cui il

giallastro löss![]() ,

tanto da tingere di giallo, insieme ad altri fiumi minori, anche il mare in

cui sfocia: il Mare Giallo (Hwang Hoi), un settore di ben 417.000 km2 dell'Oceano Pacifico a nord del Mar Cinese

Orientale.

,

tanto da tingere di giallo, insieme ad altri fiumi minori, anche il mare in

cui sfocia: il Mare Giallo (Hwang Hoi), un settore di ben 417.000 km2 dell'Oceano Pacifico a nord del Mar Cinese

Orientale.

Quel che

è certo è che ξανθός non venne mai usato per esprimere una livrea biondo

champagne. Il veto era puramente biologico e di origine genetica. È assai

probabile che Florentino abbia usato il verbo ξανθίζω con lo stesso significato espresso da Plutarco![]() attraverso il sostantivo maschile κροκίας, cioè, color zafferano e non biondo champagne.

attraverso il sostantivo maschile κροκίας, cioè, color zafferano e non biondo champagne.

Per

indicare una livrea fulva del pollo - più precisamente una livrea color

zafferano![]() - solo in Plutarco

(ca. 46 - ca. 125) troviamo il sostantivo maschile κροκίας. Egli è l'unico autore a riferire con questo termine la colorazione del

piumaggio di un pollo che ancora nel II secolo dC veniva immolato a Ermanubi

- solo in Plutarco

(ca. 46 - ca. 125) troviamo il sostantivo maschile κροκίας. Egli è l'unico autore a riferire con questo termine la colorazione del

piumaggio di un pollo che ancora nel II secolo dC veniva immolato a Ermanubi![]() .

.

E siccome

Ermanubi fu partorito poco dopo che Alessandro Magno![]() prese possesso dell'Egitto (332 aC), possiamo dedurre che questa colorazione

del piumaggio - e tutti i relativi geni implicati - fosse già presente nel

mondo egiziano qualche secolo prima che Plutarco ne parlasse.

prese possesso dell'Egitto (332 aC), possiamo dedurre che questa colorazione

del piumaggio - e tutti i relativi geni implicati - fosse già presente nel

mondo egiziano qualche secolo prima che Plutarco ne parlasse.

Per inciso

ricordiamo che pare essere stato il faraone Taharqa![]() - della XXV dinastia, morto nel 664 aC - a favorire in Egitto l'avicoltura che

si trasformò in fonte di reddito nazionale. A questo periodo risalgono i

famosi megaincubatoi

- della XXV dinastia, morto nel 664 aC - a favorire in Egitto l'avicoltura che

si trasformò in fonte di reddito nazionale. A questo periodo risalgono i

famosi megaincubatoi![]() che ai tempi di Réaumur

che ai tempi di Réaumur![]() (1683-1757), più precisamente intorno al 1750,

sfornavano circa 93 milioni di polli l'anno. Ma J. B. Coltherd (The domestic fowl in

ancient Egypt, Ibis n° 108, 1966) è più dell’avviso che i primi veri tentativi di un allevamento

intensivo del pollo nella Valle del Nilo vadano datati ai tempi dei Saiti

(quando Sais, situata sul ramo di Rosetta del Delta del Nilo, fu capitale del

regno dal 663 al 525 aC durante la XXVI dinastia, detta appunto saita o

saitica) o, più probabilmente, che vadano datati ai tempi dei Tolomei

(1683-1757), più precisamente intorno al 1750,

sfornavano circa 93 milioni di polli l'anno. Ma J. B. Coltherd (The domestic fowl in

ancient Egypt, Ibis n° 108, 1966) è più dell’avviso che i primi veri tentativi di un allevamento

intensivo del pollo nella Valle del Nilo vadano datati ai tempi dei Saiti

(quando Sais, situata sul ramo di Rosetta del Delta del Nilo, fu capitale del

regno dal 663 al 525 aC durante la XXVI dinastia, detta appunto saita o

saitica) o, più probabilmente, che vadano datati ai tempi dei Tolomei![]() .

.

Aristotele

non menzionò mai polli dalla livrea fulva nel mondo greco, né lo fecero per

il mondo romano Catone![]() ,

Varrone

,

Varrone![]() ,

Plinio

,

Plinio![]() e Columella

e Columella![]() ;

solo più tardi li menzionò Palladio

;

solo più tardi li menzionò Palladio![]() (IV sec. dC) in Opus agriculturae

libro I, XXVII (De gallinis) parlando telegraficamente delle galline: “Sint

praecipue nigrae, aut flavi coloris, albae vitentur.”, cioè, siano

soprattutto nere, o di colore giallo (giallo vivo, giallo oro, aranciato,

biondo), si evitino quelle bianche.

(IV sec. dC) in Opus agriculturae

libro I, XXVII (De gallinis) parlando telegraficamente delle galline: “Sint

praecipue nigrae, aut flavi coloris, albae vitentur.”, cioè, siano

soprattutto nere, o di colore giallo (giallo vivo, giallo oro, aranciato,

biondo), si evitino quelle bianche.

Appena prima di Palladio - ma per l'area greca, e circa un secolo e mezzo dopo Plutarco – fu Florentino a parlare di polli fulvi - αἱ ξανθίζουσαι, come segnalato dal Professor Antonio Garzya - e ce ne dà notizia Gessner a pagina 424 della sua ornitologia (1555):

Gallinas educaturus eligat foecundissimas: quas nimirum ex usu rerum et experientia dignoscet: im<m>o vero ex pluribus aliis indiciis. In universum enim quae colore flavescunt, et sortiuntur digitos impares, quaeque magna possident capita (τὰς ὄψεις μεγάλας, oculos magnos, Cornarius) cristamque erigunt: nec non nigriores et corpulentiores. Eae omnes gallinae facile mares ferent: multo erunt praestantiores ad partum, ova maxima {a}edent: ac breviter, generosos excludent pullos, Florentinus.

Chi dovrà allevare delle galline scelga le più

feconde: senza dubbio sarà in grado di riconoscerle in base alla pratica e

all’esperienza: anzi, in base a numerosi altri indizi. Infatti generalmente

lo sono quelle di colore fulvo, e che ricevono in sorte le dita

dispari, e quelle che hanno la testa grande (tàs ópseis megálas, gli

occhi grandi, in base alla traduzione di Janus Cornarius![]() )

e che tengono la cresta dritta: nonché quelle che sono di colore più scuro e

che sono più corpulente. Tutte queste galline sopporteranno facilmente i

maschi: saranno di gran lunga superiori riguardo alla deposizione, faranno

delle uova molto grandi: e in breve volgere di tempo daranno alla luce dei

pulcini di buona qualità, Florentino.

)

e che tengono la cresta dritta: nonché quelle che sono di colore più scuro e

che sono più corpulente. Tutte queste galline sopporteranno facilmente i

maschi: saranno di gran lunga superiori riguardo alla deposizione, faranno

delle uova molto grandi: e in breve volgere di tempo daranno alla luce dei

pulcini di buona qualità, Florentino.

Non è questo il momento di entrare in polemica con

Gessner e con Cornarius, secondo i quali Florentino avrebbe affermato che le

galline di razza si distinguono per avere la testa grossa (Gessner) o gli

occhi grossi (Cornarius). Per i dettagli circa l'esatta interpretazione del

testo di Florentino si veda quanto specificato nel lessico![]() .

.

Per il gallo di Ermanubi era in ballo un piumaggio croceo, color croco, cioè color zafferano - tra il giallo e il rosso - o, come puntualizza Filippo Capponi in Per un lessico tecnico pliniano (1991), un giallo che tende al rosso. Plinio usò l'aggettivo croceus parlando della starna (come Capponi consiglia di emendare in X,134: Est et alia nomine eodem, a coturnicibus magnitudine tantum differens, croceo {unctu} <tinctu> cibis gratissima.), ma giammai usò croceus a proposito di una livrea del pollo.

Quindi si

può presumere che per il gallo di Ermanubi si trattasse di una colorazione già

presente nei polli egiziani, ma ignota fino al IV secolo dC in quelli romani,

come possiamo desumere da Palladio. Per Florentino possiamo supporre che egli

conoscesse la pentadattilia![]() del pollo in quanto dal Nordeuropa questa mutazione aveva raggiunto Roma e poi

la Grecia, ma forse i suoi polli fulvi avevano prima raggiunto il mondo greco

e poi quello romano provenendo dall'Egitto.

del pollo in quanto dal Nordeuropa questa mutazione aveva raggiunto Roma e poi

la Grecia, ma forse i suoi polli fulvi avevano prima raggiunto il mondo greco

e poi quello romano provenendo dall'Egitto.

Κροκίας deriva da κρόκος che

significa zafferano (Crocus sativus), e se il sostantivo κρόκος viene usato da Alessandro di Tralles![]() (527-565) col significato di tuorlo d'uovo, per il lessicografo Esichio di

Alessandria

(527-565) col significato di tuorlo d'uovo, per il lessicografo Esichio di

Alessandria![]() (V sec dC) κρόκος corrisponde

al gallo con il collo color zafferano, quindi un gallo rosso-nero tipo Gallus

gallus oppure un gallo con mantellina – e con la sola mantellina - color

arancio per diluizione del rosso grazie al gene dell'argento.

(V sec dC) κρόκος corrisponde

al gallo con il collo color zafferano, quindi un gallo rosso-nero tipo Gallus

gallus oppure un gallo con mantellina – e con la sola mantellina - color

arancio per diluizione del rosso grazie al gene dell'argento.

Quindi il κρόκος di Esichio non identifica un gallo interamente color zafferano come accade invece per κροκίας di Plutarco. Già alcuni secoli prima del lessicografo alessandrino il nostro Columella in De re rustica VIII,2,9 parlava come lui di mantellina fulva, ma solo di mantellina e non di tutta quanta la livrea: iubae deinde variae vel ex auro flavae, per colla cervicesque in umeros diffusae - piume del collo variegate o dorate tendenti al giallo, che si diffondono per tutto il collo fino alle spalle.

In italiano non abbiamo l'abitudine di dire piumaggio croceo (giallo tendente al rosso, come puntualizzato da Capponi) ma parliamo di piumaggio fulvo, aggettivo derivato dal latino fulvus che significa colore biondo o giallo rossiccio tipico della criniera del leone. Quindi, se non vogliamo esaurire i nostri poveri neuroni, possiamo trovare un concordato: dire croceo o dire fulvo o dire leonino è la stessa cosa, come dimostra il linguaggio catalano nel definire la colorazione della razza del Prat: Catalana del Prat leonada. E i Francesi dicono fauve.

Tanto per portare due esempi sull'uso di fulvus per designare il colore del leone, ecco due famosi poeti latini:

Virgilio![]() Georgiche IV,408: fulva cervice leaena – la leonessa dal collo fulvo.

Georgiche IV,408: fulva cervice leaena – la leonessa dal collo fulvo.

Lucrezio![]() De rerum natura 5,901: corpora fulva leonum – i corpi fulvi dei

leoni.

De rerum natura 5,901: corpora fulva leonum – i corpi fulvi dei

leoni.

Gli anglofoni – e anche gli Olandesi - per identificare il piumaggio fulvo usano l'aggettivo buff – color camoscio - che deriva dal sostantivo buff corrispondente alla pelle del bisonte americano, detto buffalo (Bison bison), il povero bovide imparentato con buoi e bufali che immortalò Buffalo Bill – alias William Frederick Cody (contea di Scott, Iowa, 1846 - Denver, Colorado, 1917) – il quale si impegnò a rifornire gli operai della ferrovia del Pacifico di carne di bisonte: sosteneva di aver ucciso più di 4.000 bisonti - in americano buffalo - in meno di diciotto mesi.

In tedesco la colorazione fulva è detta molto semplicemente gelb, cioè gialla.

A questo punto spero vi stiate domandando come mi sia stato possibile incappare nel testo di Plutarco relativo al pollo color zafferano immolato a Ermanubi. State pur certi che non mi sono mai preso né mai mi prenderò la briga di leggere per intero Iside e Osiride, una delle opere che compongono la collezione dei Moralia di Plutarco.

Il merito è tutto di Gessner, e per riflesso di Aldrovandi.

A pagina 402 di Historia animalium III (1555) il grande medico zurighese comincia a titillare la nostra curiosità adducendo le citazioni di Esichio e Plutarco:

|

Κρόκος, τὸ

κροτόν, (mendum est forte:) et

gallinacei qui collum habent eiusmodi, (croceis vel aureis iubis

scilicet ornatum,) κρόκη,

Hesych. et Varinus. Gallus κροκίας

Hermanubidi immolabatur, Plutarchus. |

Krókos

– zafferano, tò krotón (forse questo è un errore): sono

pure dei galli che hanno il collo di questo colore (cioè il cui

collo è ornato da mantelline color zafferano oppure color oro), krókë

– mantello, Esichio e Guarino. A Ermanubi veniva immolato un gallo

krokías – color

zafferano, Plutarco. |

A pagina 407 Gessner è più dettagliato:

Aldrovandi fa le stesse citazioni di Gessner, rispettivamente a pagina 188 e 256 del II volume di Ornithologia (1600).

Quindi: tutti i geni implicati nel piumaggio fulvo – con le opportune limitazioni per il gene Cb - erano già presenti in polli egiziani durante il periodo ellenistico, quando sbocciò Ermanubi.

Buff

Cochins

Il gallo non avrebbe fatto arricciare il naso a Ermanubi.

L'immagine è dovuta al talento artistico di J. W. Ludlow

ed è contenuta in The Illustrated Book of Poultry (1890) di Lewis

Wright (1838-1905).